一

我熱烈地向讀者推薦徐友漁先生的新書《革後余生——從牛津大學到北京市第一看守所》(台北,渠成文化出版,2023年12月)。1999年,徐友漁出版過一本《驀然回首》(河南人民出版社)。這本《革後餘生》可以說是《驀然回首》的姊妹篇。

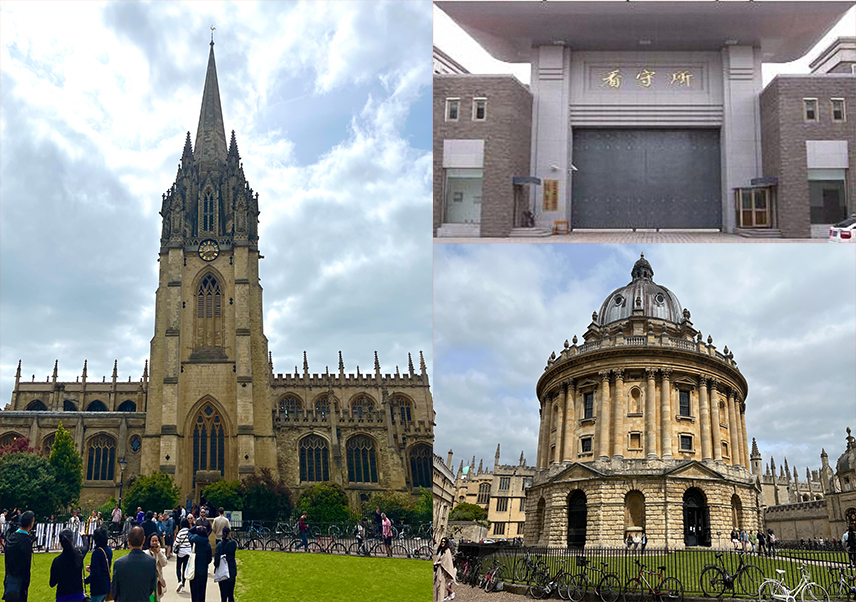

《驀然回首》從作者的童年回憶寫起,寫到1966年高中畢業,然後把主要篇幅寫到他如何參加文革,一直寫到下農村插隊落戶,寫到1971年林彪9.13事件。這本《革後餘生》則是從1976年9月毛澤東去世,恢復高考寫起。徐友漁先是考上大學本科,一年後又考上研究生,1986年赴英國牛津大學留學;一直寫到2014年5月,他因在北京召集紀念六四25周年座談會被當局逮捕,關進北京市第一看守所,6月5日獲釋為止。這兩本書合在一起,就是一部完整的自傳。

我和徐友漁是老朋友。我們之間的友誼至今已有57年。

1966年文革爆發時,我在成都十九中,他在成都一中,都是高中66級。1967年三月,我和同學們創辦了一份鉛印小報,轉載了北京《中學文革報》遇羅克的一篇批判血統論的文章,通過這份小報結識了幾個外校的朋友,其中之一就是徐友漁。後來成都造反派打內戰搞武鬥,我和徐友漁雖然分屬對立的派別(我是八二六派,他是紅成派),但我們都不喜歡極端,不喜歡任何一派中的激進分子。我們都反對武鬥,主張聯合,於是又走到一起來,為促進兩派大聯合做了一番努力。1969年初,老三屆都被下放農村。我們十九中的同學被安排到渡口市郊區,友漁他們一中去的是安縣。在知青歲月,我們有書信來往。我們先後回到成都,交往更方便也更多了。我們在一起總是談思想,我們都關心時政,同時又對知識有著純粹的超功利的強烈愛好。我們互相推薦好書,不論是自然科學還是文史哲,交流讀書心得,討論一些大問題,互相激勵,互相砥礪。

友漁在《革後餘生》裏寫道,他是受到我的鼓勵去考研究生的。事情是這樣的。1977年恢復高考,友漁考上了四川師範學院數學系,我卻因為當初是以病殘的名義回城,而當時成都招生辦規定病殘不准報名,因此錯過了77年高考。到了78年恢復招收研究生,報名費才五毛,也不限制病殘報考,我以「同等學力」的名義去報了名,居然考上了北大哲學系西方哲學史專業研究生,而且初試複試的成績都名列前茅。友漁聞訊大受鼓舞。因為以前我們有很多交流,彼此知根知底。既然我都能考上,他應該也沒問題。於是在第二年,79年,友漁以在校生的身份報考了中國社科院哲學所現代西方哲學研究生。這一年7月,學校放暑假,我坐火車從北京回成都探親。車上兩位鄰座是北京郵電學院的女生,其中一位的姨父恰好是中國社科院哲學所現代外國哲學研究室的徐崇溫,徐友漁未來的導師之一。這位郵電學院的女生告訴我,她聽她的的姨父說起過他們這次錄取了一位四川考生,考分高不說,還是數學系出身,外語也好。我一聽大喜,對她說:那個人是我的好朋友啊!叫徐友漁。我回到成都後趕快把這個好消息告訴了友漁。

我考取的專業是西方哲學史,友漁考取的是當代分析哲學。我的畢業論文是論休謨的因果觀,友漁的畢業論文是評羅素的認識論。連我們的哲學研究取向都不約而同。

我和友漁後來都獲得了碩士學位,進入了研究所,成了所謂知識分子,但其實我們早就是知識分子了。我和友漁後來都成了自由主義者,但其實我們早就是自由主義者了。是相同的精神氣質,使我們成為後來的我們,使我們在成為我們之前就已經是我們。

二

徐友漁這本《革後餘生》的副標題是「從牛津大學到北京市第一看守所」。在前言裏,友漁寫道:阿多諾的名言:「奧斯維辛之後,寫詩是野蠻的,也是不可能的。」自從經歷了六四屠殺之後,我再也無法以身為一個書齋學者而滿足,今後我所有的研究、思考、寫作,都必須與正在改變的中國現狀相關,必須和追求自由、民主、法治的目標相關。

六四之前的徐友漁,在研究西方哲學的學術道路上可謂春風得意,躊躇滿志。他在中國社科院哲學所的考試中拔得頭籌,獲得了到西方留學的機會,赴英國牛津大學師從世界知名哲學家達米特,學成歸國後,通過特殊的考試和成果評議,破格晉升為副研究員,成為哲學所最年輕的高級職稱的科研人員,還當上了研究室副主任。學界前輩和同道都把他視為一顆冉冉升起的學術新星。

友漁選擇的研究方向是語言分析哲學,這門學問很高雅,用友漁的話,「有點像是在象牙塔中作詩」。但其實這一選擇體現了他的精神特質,喜歡明晰的思想和明晰的論述,不喜歡只有宏大氣勢但沒有信息量的空話大話廢話,不喜歡文通理不通的虛假論證。友漁選擇語言分析哲學,也體現了他長期的深厚的社會關懷。他是為了讓國人的思維更科學、更理性、更精確,也是為了從思維方式和表達與論證方式上破除官方的意識形態統治。想當年,友漁和我能比一般同時代人更早的走出官方意識形態的牢籠,就因為我們自發的采取了若干邏輯的語言的分析,發現了官方意識形態的內在矛盾和邏輯謬誤。友漁說,語言分析哲學這個學問是最抽象的,但是,對於中國長遠來說又是最要緊和最切中要害的。邏輯分析的方法就是西方哲學家點石成金的手指頭, 中國人需要的正是這個手指頭。友漁在學術上的成就非凡。他那本《「哥白尼式」的革命:哲學中的語言轉向》,榮獲金岳霖學術獎。

六四是當代中國歷史的分水嶺。友漁寫道,早在1988年,人們就普遍預感,1989年將是多事之秋:因為這一年是五四運動70周年,法國大革命200周年,中華人民共和國成立40周年。知識界人士紛紛議論,我們應該做點什麽,使1989年成為新時代的起點。1989年1月6日,方勵之發表致鄧小平公開信,建議赦免所有魏京生那樣的政治犯。接下來,知識界發起了一波又一波的簽名信運動。友漁是其中一波簽名信的組織者和執筆者。其後,友漁參與了、見證了北京八九民運的一些列重大事件。六四開槍後他和他的妻子奔走於北京的多家醫院,收集和記錄死傷者的名單。

六四事件改變了成千上萬人生活方向,友漁的改變是內在的。面對六四後的中國,友漁感到,他不能滿足於做一個書齋裏的學者,不能沈溺於抽象的形而上學理之中,他再也無意於體制內的提升與發展。自六四後,徐友漁從學院派知識分子轉變為公共知識分子。

根據自己的志向、學養、興趣與關懷,友漁作出了一種堪稱公知經典的選擇,那就是:「在思辨和理論層面從事一種與政治、社會批評的專門學問,使自己在現實層面的社會評論有更深厚的學理資源支撐,並使二者相得益彰。」

接下來,友漁把他的哲學思考,從語言分析哲學轉向政治哲學。從他天生的氣質傾向,也是從他在毛時代的生活感悟,友漁自然而然的成了中國自由主義的代表性人物。在90年代以來中國思想界的言說活動中,徐友漁一身而兼二任,既是參與者,又是觀察者。這就很像法國思想家雷蒙.阿隆的自我定位,即「入戲的觀眾」。另外,友漁這個公知和其他很多公知不一樣,他還親身參與了爭取和維護基本人權的抗爭活動。友漁也是新公民運動的發起人。在這一方面,他更接近於捷克的哈維爾。

2014年5月,徐友漁組織了一場在私人住宅中的紀念六四25周年座談會,當局竟然以「尋釁滋事」的罪名將友漁拘捕,關押在北京市第一看守所。友漁的這一遭遇,是其他在體制內學院中尚有一席之地的公知們都不曾有過的。這也凸顯出徐友漁之所以為徐友漁。

三

2014年5月6日,徐友漁被當局刑事拘留,事因是他參加了在北京電影學院教授郝建家中舉行的「2014•北京•六四紀念研討會」,罪名是「尋釁滋事」,一同被拘留的還有郝建、胡石根、筆名「不銹鋼老鼠」的劉荻和浦志強。

我讀到這則新聞,非常憤慨,也有些驚訝。記得5年前,友漁他們也舉行過同樣的研討會,地點還是在香山別墅飯店這樣的公眾場所,會後當局的反應還算溫和,與會者中只有部分人受到警察的問話和含蓄的警告。為什麽這次同樣的活動,而且還是在私人住宅中舉行的,當局卻要抓人了呢?把一件在私人住宅中舉行的活動安上「尋釁滋事」的罪名,這簡直是公然無恥,把起碼的臉面都不要了。當局為什麽要這麽做呢?

稍一思索,我覺得我明白了。此前我就聽說,當局有一套名叫「拔旗」行動的計劃,要把各個領域中人權活動的旗幟性人物一概壓下去。徐友漁就是一面旗幟。友漁兼有兩種身份,一方面,友漁是體制內的知識分子,另一方面,他又和被當局打入另冊的民運人士相處無間。由於當局的威脅和抹黑,一般體制內的知識分子總是避免和體制外的民運人士沾邊。友漁決意要改變這種情況,友漁和劉曉波成為好朋友。他和曉波傾心交談,達成共識:「今後,就共同關注的社會問題而言,如果看法一致,我們可以在同一份聲明或呼籲上發聲,讓我們的主張以一個系列而不是兩個系列的面貌出現,讓體制內和體制外的界限不復存在。」

2004年5月,友漁在劉曉波等人發起的關於六四15周年呼籲書上簽了名。他所在的中國社科院哲學所的頭頭幾次找他談話,要求他撤銷簽名,口氣嚴厲,語帶威脅,被友漁一口拒絕。後來頭頭們的態度變軟了,虛張聲勢的說了一聲「下不為例」。友漁立即回覆說:「我可沒有擔保下不為例。」

《零八憲章》是體制內外精誠合作的高潮。友漁參與了《零八憲章》的發起和簽名。劉曉波被捕後,他和一些朋友立即發表公開信「我們和劉曉波不可分割」。接下來,徐友漁又和北京電影學院教授崔衛平、維權律師莫少平一道,頂著不測的風險飛往布拉格,代表劉曉波和《零八憲章》簽署者領取了捷克人權獎。友漁還以個人名義,致信挪威諾貝爾和平獎委員會,推薦劉曉波獲和平獎(按照諾委會章程,友漁有推薦的資格)。當挪威諾貝爾和平獎委員會發布劉曉波獲獎的消息後,友漁立刻和朋友們發表聲明表示支持,不到10天功夫,就得到了852人的簽名。

自從和劉曉波等民運人士合作,友漁就成了警察頻頻光顧的對象。警察成了友漁生活的一部分。和警察的每一次交往都是一次抗爭,捍衛人的尊嚴、捍衛正常社會生活的抗爭。友漁和警察打交道的故事很多。有兩個細節很能顯示友漁的個性和風格。

一次,警察找友漁去辦公室談話,談完後拉著友漁一道出去下飯館吃飯。友漁知道他們一定會趁機胡吃海喝一頓,反正都算在他這個項目上。友漁就是不去。害得這幾個警察只好買回盒飯,啃炸雞腿。友漁寫道:「我的拒絕對他們造成的損失是實質性的,想到這點我心中就略微泛起一絲快意。」

在劉曉波榮獲諾貝爾獎,友漁他們發表聲明表示支持之後,警察找到友漁,刨根究底的問聲明出台的經過。友漁當然不會如實相告。他只說發起組織者就是我一人,由我負全部責任。談完後,警察把記錄下他談話的幾頁紙遞給他,要他好好看看有沒有差誤,然後簽名。友漁立刻把早就準備好的話拋過去:「我不看,也不簽名。」友漁說我敢作敢當,但是我知道你們很可能會把這份記錄中我說的話掐頭去尾,重新組合,變成誣陷我或其他人的法律上的證詞。你們在對劉曉波的判決書中就是這麽做的。警察無可奈何,只得悻悻離去。

友漁是這樣的一面的旗幟,無怪乎當局不顧起碼的臉面也要把他羅織入獄。自那時起,大陸的報刊、媒體(包括網絡)上就再也看不到友漁的文章的蹤影了。

RFA首發。2024年4月29日 – 5月3日。