苦難文學,顧名思義,這是描寫苦難的文學,進一步,這種文學不但要描寫人類在苦難中的呻吟,而且要表現人類在苦難中的掙扎、抗爭或力求擺脫苦難的種種嘗試。

如果要把苦難一詞翻譯為東方和西方兩種外語詞,那麼,最貼切的是梵文中的duhkha, 即佛家所說的苦諦,泛指有情身心受到逼迫時的狀態和感受,和英文中的 suffering ,由此可以啟迪我們在東西方文化的平行比較的框架中來思考苦難文學的文化意蘊和審美品格。

實際上,西方不但有「苦難文學 」(The Literature of Suffering )這一片語,而且有人在美國加州大學伯克利分校(UC Berkeley)比較文學系開設了這一專門課程。阿爾特 ( R. Alter) 教授在該課程簡介中寫道:

「想像性文學不斷起到的功能之一已遭遇到並試圖衡量人類生活的難以承受之重―― 無辜者、無助者和青年人的苦難,明顯的邪惡的力量,人類死亡率的無情事實」。 [1]

該課程的必讀文本有西方文學的代表作《聖經.約伯記》、莎劇 《 李爾王》、陀斯托耶夫斯基的 《 卡拉瑪卓夫兄弟》、卡夫卡的《 審判》和以色列作家阿格隆(1966年諾貝爾文學獎得主)的《就在昨天》。拿《李爾王》來說,該劇之所以稱得上偉大的苦難文學傑作,不但在於它敍說老國王被女兒背叛失去權力之後的悲慘故事,更因為林中暴風雨的那一幕,被逼到「臨界狀態 」的主人公因此發現了窮人的赤貧,並表達了他的懺悔和同情。

在文學理論中,有不少與苦難文學相近的或從不同角度分類的文學形式。羈獄,尤其是冤獄,是苦難的極端情境,因此而有獄中文學,如黃翔的許多詩文、廖亦武《證詞 ―― 為中國底層賤民代言》(香港明鏡出版社2004年 )大都是在監獄中寫作的。在他們之前,有林昭血書的獄中詩文,在他們之後,有楊建利、師濤等良心犯的傑出的獄中詩。此外,值得一提的是某些作家關注良心犯的作品,帶有庫切所說的那種「黑色迷戀」[2]。這種 「黑色迷戀」,在《西藏流亡詩選》(傅正明、桑傑嘉編/譯,傾向出版社,2006年)的許多作品中,在拙著《詩從雪域來 ――西藏流亡詩人的詩情》(允晨文化出版社,2006年)的評述中,可以鮮明地看得出來,例如藏族女作家和詩人唯色的長詩《秘密的西藏:獻給獄中的丹增德勒仁波切、邦日仁波切和洛桑丹增》及其評論。

地下文學和流亡文學無疑是浸透苦難的文學。在前蘇聯和東歐以及中國,都有豐富的地下文學的傳統。狹義的流亡文學,即排除廣義的內在流亡境內流亡的流亡文學,是指作家在因為遭受政治迫害和宗教迫害或為了追求自由的寫作環境在離開本土之後寫作的文學,假如這種文學與作家自己的苦難和他所屬於的那個民族的苦難的過去已經一刀兩斷沒有什麼關係,就是一種歷史健忘症在文學領域的表現。高爾泰的《尋找家園》,康正果的 《出中國記》,喻智官的《 福民公寓》,黃翔的《自由之血》,袁紅冰造在流亡之前就完成了的《 金色的聖山》等幾部小說,廖亦武的《證詞》,均代表了流亡文學或地下文學與歷史健忘症的一種美學抗衡。

我們宣導苦難文學,就得疏離一些與苦難文學不相干的、關係疏遠的,甚至截然對立的文學。例如象牙塔文學,風花雪月的文學,抒寫閒情逸致的隱逸文學,擁有古老傳統的宮廷詩及其現代迴響,下半身文學,情色文學,只有風景沒有人文景觀的旅遊文學,緊跟官方主旋律的歌功頌德的文學,等等。

苦難文學有開啟蒙昧的文學功能。中國為什麼需要啟蒙,簡單地說,是因為處於前現代的中國還帶有許多中世紀色彩,這一點,從曾錚的自傳體小說《靜水深流》等作品中可以看得出來。中國需要東方文藝復興和思想啟蒙運動,或自由文化運動。在這個沒有政治自由和宗教自由的專制國家,在這個城鄉差別甚大貧富差距懸殊的國家,苦難中國是難於發出聲音的主體中國,無法成為「主旋律中國」。因此,我曾寫過一首詩,題為《中國有許多中國》,其中的一個「當下往昔的中國「 是「山西黑磚窯奴工和童工的中國 /中國的墳墓裏被活埋的中國 」,這是比中世紀更黑暗的奴隸社會的中國。

苦難文學的啟蒙之所以應當是雙向的,可以通過下面的不同的表述方式來闡釋。

我認為,在西方思想界,關於「啟蒙」的最生動最簡明的界定,是卡爾.榮格所說的一句話:「啟蒙不僅僅在於讓人觀看亮麗的形體和景象,而且在於讓黑暗成為可見的黑暗。」這句話同時把啟蒙與西方的一個重要的美學概念聯繫起來,即「黑暗詩歌」 ( dark poetry)。

1.黑暗詩歌的雙向燭照:燭照社會和燭照自我

「黑暗詩歌 」的概念是從色彩詩學的角度命名的一種詩歌,可以涵蓋各類文學作品。例如,瑞典電影藝術家柏格曼的 《第七封印》是典型的「黑暗電影 」,莎劇《李爾王》是典型的「黑暗戲劇」。除了類似的哥特小說的概念之外,也有黑暗小說的西方概念,例如,美國女小說家奧茨(Joyece Carol Oates)的中篇小說 《怪癖的人》(Zombie),作者往往探測人性最黑暗的角落,是哥特小說的後現代變種。耶利內克的小說,也可作如是觀。但是,黑暗文學有時可能會走向恐怖的極端,甚至渲染恐怖和暴力,例如,筆者詳細評論過的莫言寫酷刑的小說《檀香刑》就有這種傾向。[3] 因此黑暗文學的美學是一個值得探討的問題。

要總體考察中國苦難文學,黃翔無論如何不能缺席。我在拙著《黑暗詩人:黃翔和他的多彩世界》(柯捷出版社,2003年)中把黃翔視為中國的一位偉大的黑暗詩,並對他的文本做了詳盡分析。這裏,我要引用他經常被引用的《 野獸》一詩,並不得不大致重複我在書中的分析。全詩不長:

我是一隻被追捕的野獸

我是一隻剛捕獲的野獸

我是被野獸踐踏的野獸

我是踐踏野獸的野獸

我的年代撲倒我

斜乜著眼睛

把腳踏在我的鼻樑架上

撕著

咬著

啃著

直啃到僅僅剩下我的骨頭

即使我只僅僅剩下一根骨頭

我也要哽住一個可憎時代的咽喉

《野獸》一詩,寫于1968年文革恐怖期間,基於詩人自己遭受酷刑的踐踏和多次被權勢者追捕的個人體驗。

的確,就色彩而言,這首詩的濃厚黑色使得它與那個年代的一切寫作迥然相異。它深刻折射了黑暗歲月個人與時代的關係,群眾與權力的關係。「野獸 」的象徵意味是多層次的。黃翔曾採用過一個常見的悖論:人的本質就是「文明的野獸」。佛洛伊德在《幻想的未來》中談到,人類文明的要義之一,就是要把人類生活提升到高出動物的水準,與野獸的生活區別開來。

但是,共產主義理想為人類設置了最文明的烏托邦,它的革命實踐卻以最野蠻的獸性踐踏人類的文明。紅色恐怖殘酷地把人變為非人,變為野獸。一個真正的人的悲劇性反諷在於,他越是要證明自己的人性,他的處境就越悲慘,他就越來越不像一個人。他被扔到野獸的籠子裏,他不得不像野獸一樣搏鬥,力求捍衛自身的權利。這首詩給中國當代詩歌留下了一根難得的甚至是絕無僅有的硬骨頭。這頭「詩獸「的最後一根骨頭,是無法摧毀的。這根黑色的反骨,是抵抗紅色肆虐的強大的精神盾牌。黑暗詩人黃翔,正是靠政治上和文化上對極權主義的抵抗造就的。

從哲學層面來看,黃翔比別的任何一位當代中國作家,更早更多地揭露了在所謂社會主義條件下的人的異化問題。

作為一位偉大的黑暗詩人,黃翔點燃的蠟燭和火炬有雙向燭照的審美追求:燭照社會黑暗和自我的黑暗,外在的黑暗和內在的黑暗,即作家自身的心理暗角或「無明」。黃翔以「黑色之梟」自況。在《宇宙之元·自己燭照自己的黑暗》中,詩人寫道:

弓箭敵視著它。白晝追逐著它。但沒有一支能臨近它的利箭;沒有一個能咬噬它的白晝

這是自己燭照自己的黑暗!

在撰寫《黑暗詩人》時,筆者尚未瞭解一位偉大詩人――當代中國最早的黑暗詩人林昭。她把1957年稱為「一個染滿中國知識界和青年群之血淚的慘澹悲涼的年份」,從此以後,她「日益看穿了那偽善畫皮下猙獰的羅刹鬼臉」。獄中的林昭勇敢地宣稱,不要廉價的「解放「:「不能仰賴權威的恩典給我們把頭上的鐵鎖打開,要靠自己的努力,把它打破,從那黑暗的牢獄中,打出一道光明來。」她血寫的詩歌、書信、文章幾乎成了那個時代唯一的亮色。在長詩 <普羅米修士受難的一日> (1960) 中,林昭寫道:

遠遠地,在沉睡的大地上,

暗黑中出現了一線光明,

「火」,普羅米修士微笑地想著,

那一點化成三點、七點、無數

像大群飛螢在原野上落定

林昭以「我那粒小小的火星」自況。從認同共產主義革命到反叛新的黑暗最後皈依基督的過程,也是林昭不斷燭照自身的內在「黑暗」的過程。

這種雙向燭照之所以必要,是因為許多中文作家都是東方專制文化和共產主義極權文化的帶菌者。今天,基督教在中國的廣泛傳播,應當促使中國作家喚醒西方的原罪感和懺悔意識。但是,遺憾的是,即使某些似乎皈依了基督教的作家,也絕少這種意識。以余杰為例,他對當今苛政的批評也算得上措詞激烈了。除了不敢涉及官方對法輪功的打壓之外,鋒芒所向,幾乎無所不及。但他卻炮製了一個要求法輪功道歉的信,質問這個為什麼不懺悔,那個為什麼不懺悔,可是對於許多作者對他的剽竊和撒謊的指責,他自己澄清了嗎,懺悔了嗎?換言之,這樣的作家,只能燭照外部社會的黑暗或他人的黑暗,絕對不會燭照自己的黑暗,更談不上自我顛覆意識。

與余杰們形成一個可資對比的極端的,是在中國大陸跑紅的于丹。她在大講孔子的時候,最缺乏的就是燭照社會黑暗的向度。畢文章先生用一句生動的比喻指出:「于丹種別人地荒自己田」。「 于丹是北京師範大學的教授、博士生導師。她的本質工作是傳道解惑,教書育人,做一名合格的教師,可是,她扔下嗷嗷待哺、如饑似渴的學生們去賺取外快,簡直就是種了別人的地,荒了自己的田。」但是,我借用畢文章的這個比喻時,與他的上述原意不同。依照我的觀點來闡釋,當于丹涉及啟蒙的問題,或與黑暗文學相關的問題時,她僅僅要求別人「燭照自我」,而她自己絕不會燭照她自身內在的黑暗或蒙昧無明:她自己在專制體制面前的怯懦和盲目。他閹割了孔子,絕對回避了孔子的「苛政猛於虎」的那種對當下政治的關注和抨擊,絕對不敢涉及當今的苛政即極權主義暴政,不能提出如何應對的問題。例如,于丹這樣解釋與西方的啟蒙概念相近的「覺悟」:「那麼什麼是 ‘覺悟’啊?大家可以看看這個漢字,寫出來就很簡單。覺字下面是一個‘看見’的 ‘見’,悟是‘忄 ’旁邊一個 ‘吾’。‘覺悟’兩個字什麼意思呢?最根本的含義就是‘見我心’,也就是說真正的覺悟是你看見了自己內心真正的願望。」這當然把握了「覺悟」的一個方面的含意。但是,如果要玩這種拆字遊戲的話,我也可以說,「覺悟」,同時也要見出自己處在一「黨」(儘管「黨」字是黨字頭,「覺」字是學字頭,但兩者的酷似正是需要智慧才能聯想辨識得到的)專制的黑暗之下,這才能夠得到真正的覺悟。但是,于丹絕對回避了「覺悟」的另一個方面的真義。當我們將她的界定與榮格關於啟蒙的界定就可以見出高下。

2.抗議文學的雙重顛覆:社會顛覆和自我顛覆

今天的許多中國作家,也許一談文學的抗議就避而遠之。可是,美國奧克荷馬州的霍肯奧爾(Kurt Hochenauer)開設了一門「抗議文學「(Protest Literature)課程,必讀的文本都是世界名著。霍肯奧爾認為「抗議文學」的界定並非一成不變,可以從各個角度去觀察和界定:「 解構主義者也許會宣稱,一切文學作品歸根結底都是一種抗議形式。社會和歷史批評家也許認為,文學抗議必然包含一種特殊的政治目的,例如改變一項法令。馬克思主義批評家可能主張,文學抗議應當在社會階級的關係方面擾亂社會秩序。女性主義批評家也許關注要不要抗議一種性別偏見。心理學家卻可能把文學抗議視為潛意識的示威。傳統的文學批評家也許看重‘抗議文學’的美學與政治之間的道德關係。」[4] 因此,霍肯奧爾力求通過不同的把握途徑,更多地擁抱「抗議文學」的多元性或多樣化。

顯然,抗議只是一種手段,一切抗議的目的,都是要改革甚至顛覆某種東西。羅斯瑪麗.傑克遜 (Rosemary Jackson)在《幻想:顛覆的文學》(Fantasy: The Literature of Subversion ) 中指出,希臘文「幻想」(phantasticus)一詞的意義,是使得某種非現實的、不確定的或不合理的東西成為可見的東西。[5] 這正好與榮格關於啟蒙的界定相吻合。傑克遜推崇的這類幻想型作家及其顛覆的文學傳統,從拉伯雷、斯威福特到狄更斯,陀斯托耶夫斯基,果戈里,從基督教時代起一直到當代文學。

在我看來,這類作家作品中的佼佼者,有預言了極權主義的卡夫卡,有顛覆了法西斯主義的格拉斯的《鐵皮鼓》,顛覆了共產主義的奧威爾的《1984年》和《動物農莊》。

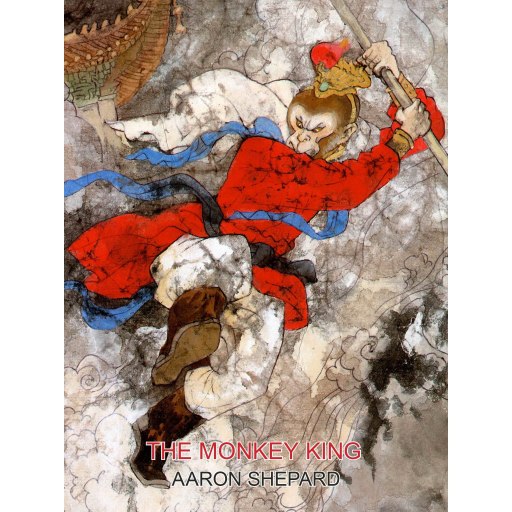

以傑克遜的理論來看,美國原住民作家吉羅德·維茲諾(Gerald Vizenor )的荒誕小說《格裏夫:一個美國猴王在中國》(Griever: An American Monkey King in China )承襲了這一偉大的傳統。作者八十年代在中國天津大學教英語和美國文學,以敏銳的眼光發現了中國的種種黑暗。該書1987年出版後,次年獲得美國書獎。小說主人公是一個印第安人,在中國做訪問學著,但他和他的夥伴都「搗蛋鬼「,他自認為是《西遊記》中美猴王的化身。身在中國,他目擊了文革後社會的虛偽和腐敗,司法的草率,勞改制度的黑暗,官商勾結和殘酷的人權迫害。他在夢中夢見了他的前世孫悟空――大鬧天空的中國文學史上最大的顛覆分子,他因此揉合了印第安文化的某些特色,化妝成美猴王神出鬼沒。他解救了一卡車政治犯,解救了自由市場所有雞籠裏不自由的雞,他和一隻聰明的大公雞一起參加解放軍,意在顛覆共產黨的政權。他還結識了一個滑稽的武俠,這個武俠在京劇中扮演美猴王時,就乘機進行反叛的煽動。喜劇最後的悲劇色彩,是格裏夫和一個中共高幹的女兒戀愛,她懷孕後,最後她莫名其妙被謀殺,主人公乘輕便飛機逃離,繼續他的精神之旅。

諸如此類的荒誕情節,令人想起果戈里的《欽差大臣》,中國現代戲劇史上陳白塵的話劇《升官圖》,當代作家沙葉新編劇的話劇《假如我是真的》。

回顧中國文革後的「傷痕文學」的局限性,就在於缺乏社會顛覆意識,根本無法觸及摧殘人的肉體和精神造成「傷痕」的制度性根源。

在近幾年的中文小說中,汪建輝的長篇小說《中國地圖:一幅中國人的精神地圖》(香港明鏡出版社)是難得的具有荒誕意識和顛覆意識小說。小說主人公是一個快七十歲的老頭,他到公安局去自首,坦承自己是個特務。公安局以為他瘋了。實際上,這個老地主的兒子,的確為了給土改中被槍斃的父親報仇填表加入了一個特務組織,從此不斷等待特務組織分配任務,可是等了一輩子都沒有等到,他覺得自己真是白活了。就這樣,他以獨特的視角見證了中國的歷史。由於公安局不受理,他就去殺人以製造罪證。可公安局仍然不把他當特務,判他刑事犯罪,他苦苦哀求公安局改判:「 我請求政府判我特務罪,這對你們只是在判決書上改幾個字,只是犯了一個小小的錯誤,就算誤判吧。可是這五十年以來,你們製造的冤案你們數得清嗎?……判我是特務吧……否則我這一生就白白的浪費掉了。是一個虛無、黑洞、白紙……政府,判我是特務吧……判我是特務吧」。「你們製造的冤案你們數得清嗎?」主人公的這句質問,是小說的文眼,是點睛之筆。如果有人要問:這句話是控訴嗎?是抗議嗎?是顛覆嗎?那麼,回答也許應當的兩者:no 和 yes。因為作者把這句話置於小說奇特的情節和情境中,讓小說人物在此時此景中提出來,問得合情合理。在這裏,作家的「抗議」的姿態,是隱而不露的,深得「抗議文學」的美學奧秘。的確,中國需要顛覆,需要從語言上正名的東西太多了,例如「反右」、「文化大革命」、「六四暴亂 」等等,都是名不副實的,小說以荒誕的筆法,顛覆了土改以來中共發起的歷次政治運動的官方定性。

社會顛覆,不僅是對專制社會或極權社會的顛覆,對不健全的民主社會,例如在初步實現了民主的臺灣,也需要某種程度的顛覆。當然,這不是要顛覆民主復辟專制,而是要監督和健全一個難免有弊端的民主社會。美國以金斯堡為代表的「敲打的一代」( Beat Generation,大陸譯為「垮掉的一代」)作家,大都具有這種社會顛覆意識,例如,主要表現在他們六十年代的反戰文學中。

這種顛覆意識,同樣應當是雙向進行的:社會顛覆和自我顛覆。以色列文壇巨擘之一格羅斯曼 (David Grossman)說,「我把寫作視為一種顛覆行為,首先是對作家自身的顛覆。「[6] 羅賓森(Forrest G. Robinson)的《兩個方面:西方流行傑作中的自我顛覆》(Having It Both Ways: Self-Subversion in Western Popular Classics, University of New Mexico Press, 1993 )剖析了某些作家的自我顛覆意識,作者分析的小說文本有恩葛雷(Zane Grey)的《荒野情天》( Riders of the Purple Sage)和庫柏(J. F. Cooper)的《最後的摩根人》( The Last of the Mohicans) ,等等。實際上,西方這方面的文學經典可以上溯到盧梭的《懺悔錄》和托爾斯泰的《復活》。由於美國一代作家對東方文化尤其是對佛教文化的迷戀,他們的文學同樣有自我顛覆的精神傳統。

在英語中,與「自我顛覆「相近的一個概念是「自我殲滅」(self-annihilation),這一詞的重要的含意,是宗教意義上通過沉思達到的捨棄自我的 「與神合一」。最早採用這個概念的,可能是受到東方文化影響的英國浪漫主義先驅詩人布萊克。在這一過程中,有一個在自我發現中的自我否定和自我肯定的悖論。在桃莉絲. 萊辛的《青草在歌唱》和《金色筆記》等作品中,女主人公的「自我殲滅「的象徵性死亡,表明她們總是在不斷尋求靈性,不斷通過內在主體的探索來更新自我,發掘潛在的積極性的「自性」(selfhood),相當於佛家所說的人皆有之但往往被障弊了的佛性。

著名藏族女作家唯色對於西藏的苦難的關注,乃至整個中國的苦難的關注,在中文作家中是非常少見的。她有黑色的迷戀,勇敢的擔當,也有難能可貴的自我顛覆意識,例如,她最近的一篇散文就題為<「覺得自己真可恥」! > (絳紅色的地圖~唯色博客)。一位名叫 Tenzin 的藏人在唯色博客上留言說:七十二歲高齡的嘉達賴喇嘛可能會在在世時指定繼承人,「我心裏火燒火燎的,無奈,又恨,又難過,不是一個藏人,恐怕不會體會這種傷痛。眼淚和哭聲都是迸出來的,壓都壓不住。我們在幹什麼? …… 我們已經學會保護自己,自我清理,敏感的話題,詞語一概不說。能說的不能說的,能做的不能做的,沒有標準,但我們心裏最清楚。看網路上各色消息評論,我閉緊嘴巴,不做評論,就怕會落個把柄,落到時時監控著的,無處不在的國家的手裏。…… 我們沒有爭取,哪來得到?我們是溫和的佛教徒,還是太過懦弱?今天下午,覺得自己真可恥。」唯色向自己提出了同樣的問題,她深有同感地重複了 Tenzin 的話:「今天下午(其實是每一天),覺得自己真可恥。」[7]

實際上,文學並沒有顛覆國家政權這麼大的本事,正如席慕. 希尼(Seamus Heaney ) 所說的那樣:「在一種意義上,詩的功效等於零——從來沒有一首詩阻止過一輛坦克。在另一種意義上,它是無限的。」[8]

我們在強調作家的顛覆意識時,應當指出,文學的顛覆仍然是在比喻意義上,而不是類似於從事政治活動一樣的實踐。正像「文學大爆炸」這樣的比喻一樣。因此,我們堅決反對以顛覆國家政權的罪名給作家和一切文字工作者定罪。

待續

文章摘自網絡