題記

「但願我的頭為水,我的眼為淚的泉源,我好為我百姓中被殺的人,晝夜哭泣」。

——耶利米書9:1

在中共治下的幾十年中,幾乎每一天都是浸泡在血腥中的紀念日或曰敏感日。

時間進入了八月,柏林的天氣已經日益愜意涼爽,而我的身心則燥熱恍惚,細思就是“紅八月”這個特殊而血腥的詞匯,就像武漢病毒的後遺症一般,鬧得我發燒發冷、左右都不得安生。隨機整理出我談自己的紀錄片《我記不清了》的訪談,一則是給後人留下審判中共罪證的一個證詞,二則是對在1966年大陸被活活打死所有老師的紀念,當然也是自我解脫的一個嘗試——

我們真的越來越像狗一般的記吃不記打了——或墮為魚一般僅有7秒記憶的集體健忘症群了。文革活活打死了那麽多老師,至今對那些屈死的孤魂野鬼連一個正式的道歉都沒有,我們就好意思開始煽情的慶祝教師節、搞各種各樣情意綿綿的的師生聚會……若真的對老師還有此心,就請從給枉死的教師們道歉和昭雪開始!否則,誰敢保證再不會有老師被自己的學生們群毆而死?學生檢舉揭發老師的戲碼已經頻發上演了,拳腳相加還會遠嗎?

以我的紀錄片為例:西安市第37中學在1966年8月31日這一天裏,學生就打死兩個老師、打傷了九個、打殘廢了一個、精神失常一個、23個老師被打傷住院,而全校僅40個左右的老師……

過程是西安37中學紅衛兵頭頭白解放和呂水牛等,第一次把王冷和王伯恭老師等20多位老師拉進批鬥會場,白解放讓王冷老師雙手拿著10多斤的啞鈴,腰彎下九十度,一個小時後王老師昏倒在地,白解放就用木棒從後面抽打王老師。

隨後白解放他們在批鬥室裏用課桌排成長方形,給桌子下面的水泥地上鋪滿事先敲碎的玻璃渣子,然後強逼王老師等20多位老師在玻璃渣子上爬行,如果誰的頭或者背要碰上了桌子,他們就棍棒相加,一直折騰了四個多小時,老師們的雙手和大腿都已血肉模糊了。

兇手們手執馬刀,鋼棍和鐵棒,逼迫老師們只留每月15塊錢,其餘聯同手錶,自行車全部”自願“捐給紅衛兵。隨後,給所有批鬥的老師不分男女全部推了光頭或者亂七八糟的”專政頭“,剪刀推子並進,完了後還給這些老師們劈頭蓋腦的潑上墨汁和紅墨水,一時間,這些老師們被澆得三分像人,七分像鬼了。

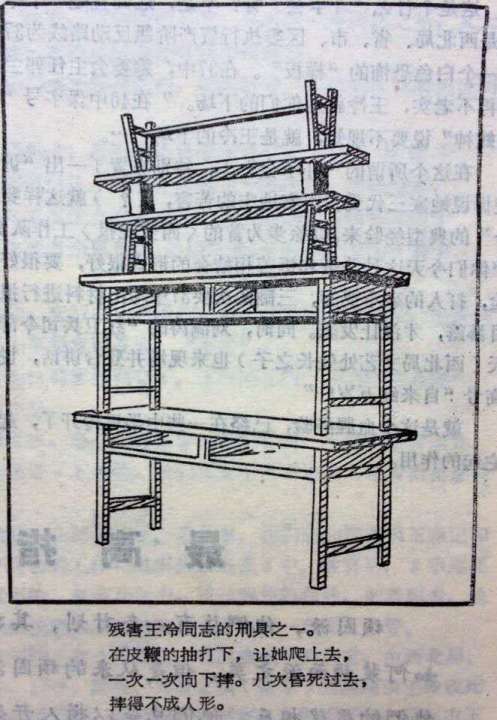

晚上,鬥爭大會開始,王老師頭戴高帽,脖子上吊著10多斤重的啞鈴,還掛著一個大牌子,反剪雙手被押進會場,“打倒王冷”,“火燒王冷”和“油炸王冷”等口號聲震天響起。會議主席白解放和羅建立事先安排人在批鬥台上壘疊上兩張課桌,再給課桌上放上一條長凳子,給凳子面上支上兩塊磚頭,最後把一條長凳反著凳子面放在支起的磚頭上,然後他們拿著棍棒逼迫王冷爬上去站在反放著凳子狹窄的橫梁上交代問題。

王老師1000多度的近視眼鏡早已經被他們打壞了,再加上高帽,啞鈴和大黑牌子,剛爬上去,白解放他們就故意踢晃最底下的桌子,王冷就重重的摔下來。他們就爆打著逼迫一次一次的再爬上去,王冷幾次摔得昏死,直至頭破血流,不成人形。紅衛兵們一時冷場,不知批鬥會如何進行下去。

正在這時,學校的青年女教師邵桂芝用哭腔高喊一聲:王冷她能站上去!她是在假裝,在萬惡的舊社會,我才八歲的小弟弟給資本家扛活,不小心打了一個碗,資本家的桌子壘的比這還高,逼迫我弟弟一站就是大半天。

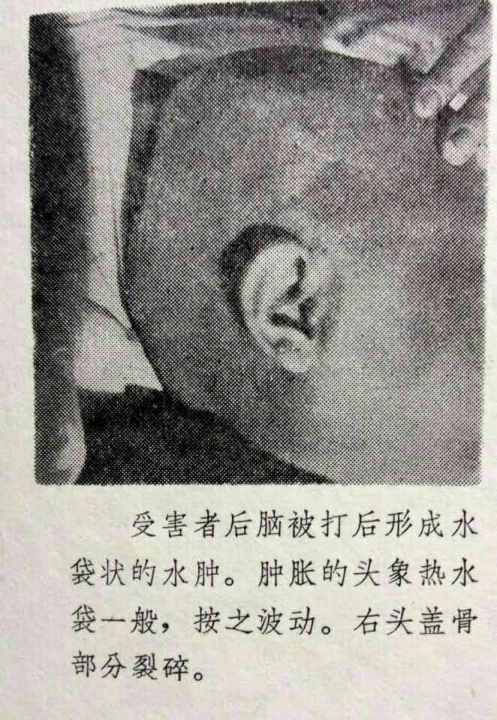

“王冷打死了還不如一頭豬!”,“自來紅萬歲!”,在邵桂芝現場“訴苦控訴”的推波助瀾下,幾個兇手輪換用鐵棍狠打她的腰部和臀部,羅建新踢她的頭顱,踩她的胸肋,再猛踢她的下身。白解放用磚頭砸她的頭顱,導致王冷頭骨右部破碎,腦漿串入眼球,腰肌骨碎裂,鮮血從耳口噴射,這幾個兇手仍各抓著王冷的一只腳,倒著把她拖了40多米,鮮血也灑了400多米……

而這些兇手的年齡則是從12至16歲,至今無一人認錯,施虐者、受虐者和家人,說的最多的話:我記不清了!重要的是文革中的施虐者和既得利益者們,現在都有滋有味的活在你我之間。我一直很糾結:是壘加的苦難壓斷了我們族群的脊梁骨?還是殘酷的現實磨盡了我們作為人最為基本的血性?

在我歷時三年多的拍攝過程中,有太多的感慨與感激,這裏特別要感謝老友艾未未,是他的工作室無償地幫我做了整個片子的後期制作,若沒有他無私的幫助,這部片子至今可能還是一堆雜亂的素材!而且在片子完成後,也第一時間看完片子並給與鼓勵:我看了你那個片子,剪的挺好,內容也挺好的,就是說,比我想象的都要更實在一些,不糙!看上去不糙。片頭開始說:“大家都不記得了”這個也挺好的,我覺得還都挺好的,好了,恭喜你!(語音整理)

藉此感謝老艾、在拍攝過程中提供過幫助的朋友和本片的訪談對象!

訪談地址:柏林法國大教堂(Französischer Dom)前的御林廣場(Gendarmenmarkt)。

周勍(周)

廖天琪(廖)

一、我記不清了,是中國人面對歷史的一個態度,也是人們暫避苦痛的一貼自我療癒的麻痹劑。

廖:周勍是著名的作家、紀錄片編導。我知道你一直做了一些非常具有歷史意義和價值的紀錄片,我都說不清有多少了,有關於三門峽(水庫和移民)的,有關於“1983年嚴打”和“反右”等。

但是最近的一個片子我是知道的、而且也看過了,是這部關於文革的紀錄片。文革這個題目當然非常的大,如果是要切入主題,恐怕不是這麽容易。可我看了你的片子以後非常感動,因為我發覺你有一個非常敏感的心靈,把“文革”中很重要的一個一個的癥結問題都點了出來。

這個片名叫《我記不清了》,用我記不清了來定義文革。你采訪了一些當事人和受害人的後代,你最後得出了一個中國人對文革的記憶態度和結果,也給整個的紀錄片一個定位——我記不清了。請你跟我們說一下你什麽時候開始拍這個片子的?然後你花了多長的時間?這個片子的整體情況是怎麽樣的?

周:是的,我一直做口述歷史,從90年代初就開始了,因為我當時主編一個報紙《歷史故事報》時,就開了一個專欄叫《口述歷史》,從此就一直在做這方面的工作。相關的影像資料大概到目前有兩千多個小時,其中包括反映文革啊、大饑荒和一些上訪者等都做過。可做這些東西的過程,其實基本上就是一個很絕望的事兒——你整天泡在負面情緒中,你隨時面對的都是眼淚和絕望的慟哭。

相關這部《我記不清了》,是這樣的一個機緣——我在拍1983年嚴打的紀錄片時,拍攝對象是我在中國的一個老朋友,也是中國很有名的編劇蘆葦,他做過《霸王別姬》、《活者》和《圖雅的婚事》等不少獲過國際大獎電影的編劇。

我本來是拍他83年“嚴打”中的經歷,他突然對著我的鏡頭說:你知道不知道?我上的中學是西安的37中學,在“文革”中一天就打死了兩個老師。重傷9個,二十幾個老師被打得住進了醫院。

我一聽到這裏,就停下了“嚴打”紀錄片的拍攝。開始做這個題材的拍攝,這個片子的前後大概用了三年到三年半時間,做了就停不下來了,用了這麽慢長的時間。

廖:你是怎麽做的?是回中國去拍的?我知道你定居德國已經好多年了,你是回到中國去拍的對吧?

周:是的,我是回中國拍的。我覺得這個紀錄片最大的難度在於什麽?在於跟當事人建立互信。

我為什麽叫《我記不清了》?先說我後來在整理整個用了三年半多時間拍攝的100多個小時的素材時,我發現不論是受害者的後代、受害者的學生或者施虐者和當時打人的兇手,或者當時參與鬥爭的人,所有人重複最多的——把標點符號都加上,重複率最高的就是一句話——我記不清了。

這讓我非常震驚,後來我就發現我記不清了,其實是中國人面對歷史的一個態度。

廖:這個態度從哪裏來的?怎麽會這樣的呢?

周:這就是因為恐懼而產生的一種本能的反應,也可以說恐懼成了那一代人的一種基因——記憶和文化的基因——他對受害者是掩蓋自己傷痛的一種方式,因為每一次只要他們回憶起來,就是一個傷痛,就像把剛剛結痂的傷口再次活生生的撕開一樣的,真的也是非常痛苦的一個事情。

而對於施虐者來講,他們也會自覺的掩蓋,這是自然的人性。

而最主要的問題就是——文革的所有香火到現在一直在延續著,這是一個最大的、也是最恐怖的原因,當事人們根本就沒有走出這種恐懼的氛圍。在事後的幾十年裏,他們的身心都浸泡在這種不知什麽時候類似的災禍就會隨時降臨的憂懼中。

“我記不清了”,就成了他們暫避苦痛的一貼自我療愈的麻痹劑。

看過紀錄片的人,都會問我:你為什麽拍這個片子?

我當時真的有點恍惚,我也問自己:三年半時間,你做它總得有一個理由,後來我想最主要的原因就是——我是個父親。我是個父親,我也是一個兒子的家長,我們不能面對這麽大一件事沒有自己的態度——葉劍英講文革死了700多萬人、直接受害家庭和人數超過一個億——這是葉劍英在1980年的講話。

而在我們的現實生活中,就像根本沒發生過一樣!將來過了幾代人,孩子們會說:你們這幫王八蛋,在自己都活著的時候,這麽多惡事都沒告訴我們,沒留下一點記錄,你們真的是枉活一世。

我在這個過程中,有一個非常深切的一個感受,就是有一次我在同一天裏,從上午就開始連續訪問幾個受害人,一直到下午三、四點結束了訪問。走到西安的建國門時,渾身顫抖,當時腿抖的都站不住了,它不是生理原因,而是心理上的壓抑和憋屈。我抖的沒有辦法,怎麽樣克制自己都站不住,我趕快就近坐在馬路牙子上,一坐就是半個多小時,後來才站起來繼續趕路。你沒辦法想象——想象每一個人在不算短的時間裏,反覆地經見這樣的事兒和情緒。

二、被打死女教師女兒的這句話讓我非常的震驚——我感覺到因為我年齡小,我才少了些受傷害的能力。

廖:這種不管是受害人或者是施虐者的加害人,他們的這種心理狀態,就反映出來他們面對的是怎麽樣的外界環境,你剛說的最重要的一句話、一個詞就是恐懼,而恐懼帶來的外壓部力。另外,自己內心恐懼而又要面對自己的良心——我以前做過的壞事情,或者我以前所受到的痛苦,我不要再去想,我要忘記。這是不是你的片子要表達的?

周:我們自己也想一想,在西安市三十七中當時參與打死老師——在一天之內打死兩個老師,兩個老師都是兩個活生生的人,活生生的就打死了,再有9個重傷,20多個被打住院,而這個學校總共才40個教師。而且學生最大的大概也就16歲,因為他們學校沒有高中,是所初級中學。

這才過了這幾年,就跟什麽事都沒發生一樣,所有人一問就說——我記不清了。而這就發生在1966年8月31號。

廖:你到那邊去調查時都采訪了哪一些人?

周:我剛才已經說過幾個人了,實際上訪問過的人五、六十個總是有的,但是用在片子裏的人並不多。而在選用的這幾個人中,我覺得比較有意思的就是被打死的女老師王冷的女兒張曄,開始接觸她時,她冷冷的,很有防備心,而事後我覺得她也是我接觸的所有人中腦子最清楚的一個——無論是對文革還是對自己的認識,都是非常清楚的。

她對人性的認識也是非常清楚的,但是她講到的一個觀點,也是一般人很難理解的,她說:我母親當年也是參加過革命的,幫這個政權的上台也盡過力,她活著的時候從來都沒有否定過這個政權。後來她被這個政權整死了,我不同情她!我覺得她只是一個自己支持的政權的受害者,這是他們這一代人自己的選擇,我也只能表示遺憾。

廖:王冷老師被打死那一年,她女兒那個時候幾歲?

周:她母親過世時候她13歲。她13歲時已經完全了解了人性,她在晚年反覆在講:我那陣子年齡小,可能因為年齡小,我可能受的傷害就能少一些。

她的這句話讓我非常的震驚——我感覺到因為我年齡小,我才少了些受傷害。

是的,你想想一個女孩子剛到青春期就親見了如此慘事,讓她如何接受和應承?是不是?所以她的經歷讓她後來的思想顯得比較清楚。

三、王伯恭老師和廖天琪的父親,都是黃埔軍校四期畢業的;他躲在陜西商洛山裏的一個中學教書十多年,仍沒有躲過被活活打死的厄運。

廖:那個被打死的男老師是個什麽情況?

周:我覺得更重要就是打死的另一個男老師,他叫王伯恭,是黃埔四期畢業的(廖天琪的父親前國民黨國防部兵工總署稽核處長廖宗澤也是黃埔四期畢業的),他當年是國軍華北“剿總”副總司令鄧寶珊手下的一個參謀長。他雖然是對共產黨政權認識比較清楚的一個——他參加了北平起義,在所謂起義以後,他原本有可能做個政協委員什麽的,他什麽虛銜都沒有要,自己要求到陜西商洛山裏的一個中學去教書。

廖:他很不得了,他和我父親是同時畢業的。本來在共產黨得到政權以後,他可以憑借起義什麽的當個官,可他卻自覺的躲了起來。

周:可他去了商洛山裏以後,他認為能逃脫過中共的迫害。因為早年他就跟共產黨有些淵源,他1949年前在陜北與中共交界的地方當過國軍的縣長,而他當年也是楊虎城的朋友。1949年楊虎城的屍體在重慶渣滓洞找到了,因為楊虎城死後面部被毀容了,當年就是讓他去辨認的楊虎城屍體。

他說:這個沒問題,楊虎城身上有什麽記號我都知道。隨後他陪著楊虎城的兒子壓靈從重慶經武漢回到西安,習仲勳等都出面迎靈,習和他也熟識,欲留他在西安當官。他當時要是在新政權裏混個一官半職的,有可能還是能混的風生水起的,但他沒有!他仍到陜西商洛山的一個中學去教書。

他一直幹到文革前兩年快退休了,已經五十七、八歲了,他的太太有一半俄羅斯血統,當時在西安外語學院教書,他為了合家團聚,就調回到西安37中學做了個普通的中學教師,是想陪陪太太,就調回西安了,再說馬上就要退休了,但是結果還是被打死了。死後因為是所謂的“國民黨縣長”、“歷史反革命”加“反動軍官”,沒有任何人敢替他說句話,而家人更是不敢吭聲。

直到今日,知道他的人都很少。真的是活得寥寂,死得無聲無息,1949年後的近20年,他就像沒有在這個世上活過一樣,後來找一張他的照片都實屬不易。

而另一個被打死的老師王冷,在死後的結局卻還好些。當時文革造反派中間的另一個派系的學生同情王冷,再加上一些有正義感的老師集結起來四處上告,為王冷鳴冤。原因是王冷沒有什麽歷史問題,告起來風險也會小點。

他們就印刷傳單和小報張貼分發,也不知道香港的《大公報》當時怎麽得到了為王冷鳴冤的傳單,刊載上了他們的報紙,這個事情就傳開了,當時好多人就知道有王冷這個人和這個事件。

一個壞的制度下,受傷害者遭受災難的原因,只是任由當權者框定的概率引發,而不是因為因果關聯,這是非常危險的。

而文革這個災禍,砸到每一個個體的頭上,不是因果而是靠概率,這就是一個絕望的社會!任憑你生性懦弱、小心翼翼的活人、僥幸雞賊,但你都是活在隨意概率中的一分子!

上上下下的當權者們,你們真的篤信這些無枉死的人中,不會有你們的名姓嗎?彭德懷火化後未上油漆的盒子寫著「王川男」,而中華人民共和國的主席劉少奇則寫的是“劉衛煌”!

所以說在一個壞的制度下沒有幸免者,這是每一個人都應該面對的問題。

故而,在拍攝過程中,我常常會在心底裏怒質:人啊,我怎麽和你們是同類?!

四、是我把王伯恭這個人又重新找了回來

廖:你去采訪過王伯恭家裏的什麽人?

周:我先找到他的女兒王瑜,他女兒對我說:我爸什麽東西都沒有,連一張照片都沒有。

我覺得王伯恭老師是我給找回來的。

我說:人死了連一張照片都沒有,這很殘忍。我就開始給她做工作——我們聊天時你不是說過,給你父親開追悼會時有一張照片嗎?給你父親平反的時候經是1970年年代末或1980年代初了,從平反之後到現在那張照片呢?

她仍說:就是沒有。

我說這不可能。我就反覆在問她這個照片的下落,她就是說沒有,我記不得了。

在我結束訪問後,有一天我給她打電話的時候,她才在電話裏說道:為我爸平反那時候,我丈夫和我媽還因為我爸爸的歷史問題關在“牛棚裏”,我不敢留這個照片,我覺得他是一個是國民黨,遲早還會給家裏招災惹禍的。我就把我父親的所有東西、包括那張照片都燒了。

我又問她,你有個女兒在那裏?

她說:我女兒在西安外國語學院工作,她那會兒才幾歲,什麽也不知道。

我說:沒事,你把她的聯絡方式給我一下,我隨便找她聊聊。

然後我就找到了王伯恭老師的孫女說了來歷,她說:我奶奶臨終留下了一包東西。她當著我的面打開了,她奶奶真的很棒!這包東西裏有當年王老師火葬的火葬證明書、醫院的屍檢報告、還有他的照片……幾乎所有資料都找了,等於我把王伯恭老師又重新找回來了。

因為他孫女說:幾十年了,我從沒有打開過這包東西,也不知道裏面到底放了些什麽材料,只知道奶奶說是和爺爺有關的。

我當時也非常開心——終於把這個人又重新找了回來。再怎麽說他都是一個人嘛,他是一條活生生的生命。你想,他當年能千里迢迢到廣州投考黃埔軍校、參加北伐等,就證明他是一個絕對有熱血、有激情的人,最後那樣躲到一個大山裏去教書快20年,最終都沒躲避過迫害。這樣一個人,若沒有這次在他孫女處尋找,作為一個人、一個個體的生命,都沒辦法證明他在這個世界上存在過。

五、打人兇手的漫不經心,是對兩位老師的第二次殺戮!而文革之所以在中國沒有得到反思,就是這個政權一直還在延續,而現在幾乎所有在權力中心的人,或多或少都是文革的既得利益者和間接的受益者。

廖:你就是這樣反反覆覆的回中國去,好幾次去采訪這些人,除采訪過被打死人的家屬和他們的後代外,你是不是也采訪了其他的人?

周:我也采訪了其他不少的當事人。我覺得可怕的就是那些曾經打死人的人——我找到了一個兇手,他叫白解放。他一直在拒絕我的采訪,他一開始還答應了,最後就以各種各樣的理由躲避。沒辦法了,我就跟他通話,而我覺得這個過程比較難得,我跟他通上話以後,他沒想到我會偷偷錄音,因為我沒有辦法,我找不到他的人,電話也不知下次能不能打通,所以我跟他一接通就開始錄音。

他在電話上說:都說我一磚頭把王冷老師給拍死了,那麽現在讓我試試看,讓我拿塊磚頭在誰的頭上拍一下,看看能不能把誰拍死?其實這沒有什麽,當年我就是年輕,想參加紅衛兵,大家都想帶紅袖章,大家批鬥(老師),我也跟著批鬥。打死人就是那樣的,全國人都是受害者嘛,我現在沒問題,我沒有罪,我的孫子今年也高考了,考得還不錯……

電話裏他還不斷的在“哈哈”地笑,我覺得這比打死人更可怕,這是他面對生命的一個態度。而且他已經快70歲、也是一個快死的人了,沒有一絲一毫的懺悔。其實這比打死人更讓我感覺到恐怖——他打電話的語氣非常的漫不經心,我當時覺得他的語氣其實是對兩位老師的第二次殺戮!大夏天的讓我覺得後脊梁骨直發冷。

我覺得我在做這個過程中很有感觸,因為我做的不單是文革,其他政治運動也做了很多,我覺得為什麽文革在中國沒有得到反思?就是這個政權一直還在延續,而現在幾乎所有的人,只要是在權力中心的人,或者靠近權力的人,或多或少都是文革的既得利益者和間接的受益者。

你想想看——江澤民在文革也是個處長是吧?胡錦濤是個中層幹部,習近平在當時的出路也是最好的——被推薦工農兵學員上大學。所以說歷任當權者,他們都不是文革的直接受害者。而真正的受害者,就是那些死掉了的人。

如果文革前身處權力中心的人,他們即就是暫時淪為文革的受害者,後來也都變成了受益者,對不對?鄧小平的兒子在文革中變成殘廢了,但後來他有多跋扈?而鄧小平文革中三起三落時,她的女兒還能被招到部隊,當上在當時非常時髦的女兵……

相關文革,我在網上發了一張照片,還有點意思——因為我發現就在西安城區附近,就有幾十家“人民公社大食堂”,就是那種文革色彩非常濃厚的餐館,年輕的服務穿著老式軍裝,帶著紅衛兵的紅袖章等,這些鏡頭我的片子裏面都有,這個現象是很讓人惡心的,也是可怕的。

我把一張“人民公社大食堂”的照片放到網上,並加了一句話 :如果在柏林街頭,出現一個“納粹黨大食堂”會怎麽樣?

有一個年輕人留言:共產黨沒倒台呀,而納粹黨倒台了。

這就是關鍵,而文革能不能反思,這也是關鍵。

六、文革真的結束過嗎?文革在中國隨時隨地都可能發生——文革在中國一直都是正在進行時!

廖:真是的,我有時真不知道,因為人事實上是人同此心,心同此理,人總該有一點良心,有一點良知的吧。為什麽?中國經歷了從共產黨奪取了政權以後,一而再,再而三,幾十年一直作惡,一直加害於普通的人,或者不管是什麽人,弄死了這麽多的人,怎麽好像什麽都沒有發生一樣。

你現在問問年紀稍微大一點的,他們也都不記得了,什麽土改、什麽三反五反、什麽反右、什麽大饑荒和文革的,現在好像什都沒有發生?怎麽會是這個樣子?你想想看,在德國你我已經住了這麽久了,如果希特勒的事情大家都不說,好像沒有發生過,這是完全不可能的事情。而即使政府不讓你做,每個人都是有良心的,就算面對自己的良心吧,你也該做點什麽?這跟宗教有沒有關係?為什麽中國人就這麽沒有良心?

周:我覺得跟宗教關係不大。跟恐懼有直接的關係。就是說如果所有人都不敢公開的講過去發生的事,那原因當然是恐懼、滲透到骨頭裏的恐懼了。比如好多人一講到文革,張口就說文革10年如何如何的,我就會疑惑:文革真的結束過嗎?文革真的是10年嗎?

現在官場和民間所說的那種語言和行為方式,和文革真的有多大的差別?民間普通人動不動幾萬人上街“抗日”和抗任何“外敵”,看個日本產的車,就砸車打人;而官方動不動就把一個自己不喜歡的人,先從道德上先抹黑,再把你拉到電視上讓你當眾認罪。而這些行徑,完全就是文革的思維方式和行動模式。

在眼下的中國,文革隨時隨地都可能發生,這就是我做這個片子最重要的原因——提醒人們——文革在中國一直都是正在進行的時!任何一個人,特別是官場,你在台上,你就是領導人,你人五人六的。只要一下台,你就是亂搞女人,貪汙腐化什麽的。而這些熟悉的詞匯,隨時都會按在每個官員的頭上,都是有可能或正在發生的。

而對和當局意見不一致的人,手段和文革幾乎是一模一樣的,動不動就搞一個“批倒批臭”式的電視揪鬥,比如有一陣子,拉一個叫薛蠻子的到電視上去認罪,講他自己如何嫖娼、嫖了幾次、細節等等的不堪,全部向著全中國無論男女老少的電視觀眾公開。而他僅僅是一個不太能與當局合拍的企業家而已。

可這一場景,就是把人的尊嚴和隱私全部給你當眾剝開,和當年掛著大牌子遊街批鬥“破鞋、壞分子某某”又有多大的差別?

七、在拍攝過程中比較有意思的事兒,就是發現了一些和佛教講的“因果”或“現世報”相關的玄幻故事。

廖:你在拍攝過程中有什麽有意思的事兒?周:再講一些拍攝過程中比較有意思的事兒,就是說37中文革發生的這個事件,除了讓我對人性、對機制和制度的絕望以外,其實還發現了一些和佛教講的“因果”或“現世報”的故事,這也是我拍這個片子有意思的一面。

我第一個訪問的是王冷老師的女兒叫張曄,那一天我一連換了4個地方都不能拍攝:到了一個平時人很少的茶館,那天卻人很多,也很吵;又找了一個朋友的咖啡館且是非營業時間,又來了一群年輕人臨時聚會;借了朋友的空房子,剛支好架子試鏡,隔壁又開始裝修,這又是一個問題,反正一直就是找不到合適的拍攝地方。

突然我問一個朋友,朋友說他在大雁塔那裏有一個佛堂,可以到他那去拍攝。結果到了朋友的佛堂,拍攝進行的出奇的順利,而這第一次和張曄見面,談的也非常深入,建立了互信 。

拍攝完回來以後見到了蘆葦,他問:今天在那兒拍的張曄?我答:在大雁塔的某某地段。蘆葦聽罷非常吃驚,當即對我說:當時我們學校的學生造反派頭頭,一個叫羅建立,一個叫羅建新,就是親兄弟倆,哥哥是當年三十七中革委會的主任,打死兩位老師時他們是主謀。

可後來到了1970年代中期,哥哥把弟弟就拉到大雁塔,因為家庭問題,他倆都是軍隊幹部子弟容易搞到槍,哥哥就用手槍一槍把弟弟打死了,就是行刑槍殺的那種近距離射殺,你就能知道他有多麽殘忍。然後給哥哥判了刑,最後他在服刑中死在了監獄裏。

事後一個朋友陪我去當年羅建立槍殺羅建新的那個地方實際看了看,而這裏距離我第一次采訪王冷老師女兒的佛堂僅幾百米!我當時就覺得可能這冥冥之中會有一點因果關系。

八、文革最大的恐怖就是把人分成人和敵人兩種類型,而敵人就不是人,可以任意處置。這件事對當事人就是一個瘡疤,當它剛長癒合了,剛剛結了痂,回憶就是再一次把這個傷口再摳開,把結了的痂再撕開,讓它膿血亂流,這個是一個非常殘酷的事。

廖:你能不能具體的講講這兩個被打死的老師?

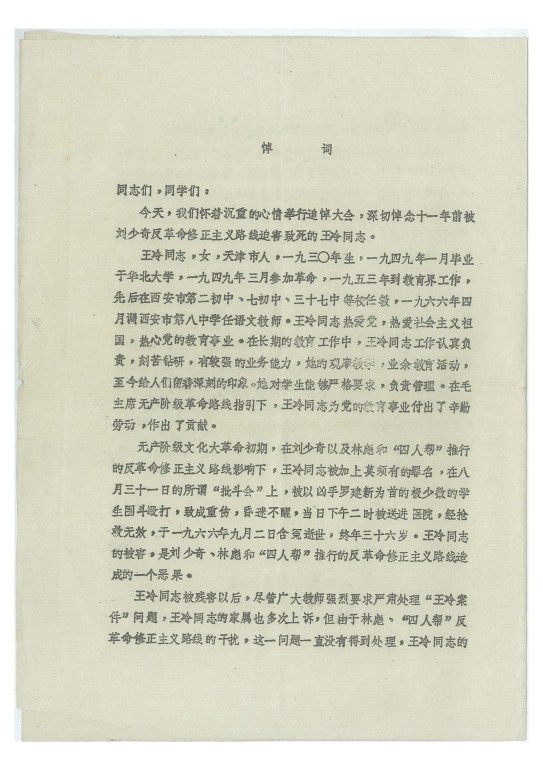

周:再說回王冷老師,她是出生在天津的一個世家女子,在天津上的大學,1949年以前就參加了共產黨,到過河北的“解放區”,結果隨部隊開往新疆時,在西安走散了,就這樣留在了西安當教師。

在1960年代時她平時就抽煙,塗抹口紅,總之在當時是非常洋氣的,生活中也非常有品位——她和女兒的所有衣服都是自己做的,我看了她那個時期的照片。就是這樣斯斯文文的一個人,被打死後,渾身上下沒有一塊好的皮肉,頭腫的的根本沒法看。這不是我講,這是醫院當時做的屍檢報告——渾身上下沒有一塊好的肉。

不要說是作為一個女性的尊嚴,就是一人的尊嚴都沒有了。據她的學生李澤普說:當時把老師打昏了以後,兩個學生一個人拉著老師的一條腿,從地上往樓上拉,老師的頭就在樓梯的水泥台階上“咯噔咯噔”不停的磕碰著。這就是一個人,一個女性,臨死前被她的學生拽著雙腿,拖著衣服破爛、身體裸露的殘軀在光天化日下拖行。

而王伯恭老師的書法是非常棒的,我見過他的書法。而且他早年交往了民國年間幾乎所有西北的書畫大家,家裏也收藏了大量的字畫,可文革抄家,一捆一捆的字畫全部盡失,平反後也無一退還。

一個罪惡的興起,其中重要的動力是能同時給參與者帶來物質利益,令其參與熱情似火高漲,而行為也就會更加兇惡殘暴——納粹迫害猶太人時,相伴的是對普通人隨意的搶奪其財產,而文革中紅衛兵打人、殺人同時進行的肆意抄家,才是其能如此瘋狂的潤滑油和助燃劑。

他的生活也頗講究,據他孫女說,就是在1960年代初調回西安後,他每一個禮拜回家都會買三只螃蟹,他是個北方人,而北方人一般是不吃螃蟹的。三個螃蟹,他跟他孫女和太太一人清蒸一個螃蟹,還喝一點小酒,在那個非常時期仍能如此生活,再加上琴棋書畫的,他是一個非常有品位的人。最後被活生生給打死了,死了這麽多年,至今都不知道是怎麽打死的。文革最大的恐怖就是,它是把人分成人和敵人兩種類型,而敵人就不是人,可以任意處置。把人不當人,這是最可怕的一個東西。

廖:這真是太可怕了,敵人就不是人,就沒有尊嚴,沒有權利,什麽都沒有。你在整個三年多的拍攝過程中,有沒有碰到各種各樣的阻礙,你覺得最大的困難在哪裏?

周:阻礙當然是有的,這在沿線的中國是可以想見的。否則,中國就是文明國度了。而最大的困難其實就是溝通。就是如何和你的拍攝和采訪的對象建立互信,這個是最大的難題,因為每個當事人都處在恐懼之中,他們經過這麽大的災禍,你想這對人自身的傷害、對外界的提防與不信任等。

我記得張曄跟我說過一句話:這件事對我來說,對所有在現場的人來說,就是一個瘡疤,過一段時間它剛剛長癒合了,剛結了痂,你就再一次就把這個傷口再摳開,把結了的痂再撕開,再讓它膿血亂流,這個是一個非常殘酷的事。

我也覺得,這些受害者的心理修復是最大的問題,而中國在這一領域幾乎是空白

九、平反?一條人命只值500塊錢。把人的性命用時間掐尺等寸的來算計錢,你的命就不是命,而你所做的人也就不是人。

廖:你說王伯恭後來得到了所謂的平反,那麽王冷老師有沒有平反?

周:平反是太荒唐了,王伯恭老師給賠了500塊錢,就是一條人命。而對於王冷老師,還可以給她的兩個孩子發微薄的生活費到18歲,張燁是女兒,她還有一個8歲的兒子。

這個倒不重要,重要的是說給她補發工資——她被打的時候是1966年8月31日,死亡是9月4日,可補發工資只發到8月份,原因是把打死她的時間折算成上班,而住院的時間就什麽也不算了。把人的性命用時間掐尺等寸的來算計錢,你的命就不是命,而你所做的人也就不是人。

十、這所學校後改名“西安市育才中學”,校名是習近平的父親習仲勳給題寫的;我做這類片子,如果僅是為了參加電影節獲個獎什麽,那就太不值得了,我最大的希望:能讓這片部子入中國年輕人的視野。

廖:你都是到了實地現場去拍攝的?

周:37中學的學校舊址還在,現在改成了“西安市育才中學”,是陜西的重點中學,校名是習近平的父親習仲勳給題寫的。文革中的教師現在還有一部分活著,不過人數不多了。而當時負責搶救兩位老師和其他被打傷老師的醫院已經擴建了不少,僅留一小部分醫院的舊址。這些地方我都去拍攝了,能找到的各方當事人,我也都盡力的找了。也包括王伯恭老師的家裏,這些我都去過了。我覺得做這件事它對我來講的最大的感觸就是,起碼會讓人們知道,誰在什麽地方?他是誰?而又是怎麽死的?這是對一個生命最基本的尊重。

廖:我聽完都不知道應該說什麽?覺得真的心裏是非常的說不出來的一種悲哀。我們畢竟是中國人,我們怎麽會對於生命這麽的漠視?而對於權力又是如此的恐懼和卑微?我沒有在中國大陸生活過,所以我我有時候真的覺得有點難以理解。你的片子現在已經完全拍好了,而且是不是也要參加一些國際性的電影節?

周:我會參加各種電影節的。但我覺得做這類片子,如果僅是為了參加電影節獲個獎什麽,那就太不值得花這麽長的時間了,還不要說拍攝過程中的各種擔驚受怕的。我剪輯完影片後,最大的希望是這片部子能進入中國年輕人的視野,這個對我來說是最為重要的。

如果這樣的話,會真正讓中國的年輕人走進真實的歷史。西方人對納粹的清算和反思,並不是象中國知識分子想象的那麽簡單——實事是在二戰結束後的幾年中,並沒有多少對納粹的反思,而真正的反思,也是從上一世紀60年代中期才開始的,在歐洲先發起“爸爸你在哪裏?”的運動,讓每一個當事人都回歸家庭,就是說你要面對個人家庭說出你在二戰時都做了什麽?經過這樣的質疑階段,這才有了後來面對和解決的可能。

中國遲早一定要經過這個階段,要不進入這個階段,作為一個民族真的是非常危險的,你起碼是一個身心都攜帶著高危病毒的傳染源,隨時隨地都可能爆發或潰散,既禍己,又害人。

這點非常重要,現在人們以為歷史問題可以一切都不管,就是一味往前或錢看,這絕對是癡人的夢幻,是完完全全的一種自欺欺人的自我欺騙。我是一個悲觀主義者,我覺得,文革給中國人帶來的損毀和傷害,基本是是從基因上洞穿了國人“人之所以為人”的邏輯和倫理底線,可能得要三四代人的付出和努力,方可修復的。

廖:三四代?我看這個兇手、這個政權如果它還可以繼續延遲下去,把整個的記憶慢慢修改、抹去,當然發生過的事情是不可能更改的。我覺得這個政權不斷的制造沖突,就這樣窮途末路的這樣顢頇下去,我們整個的民族就被他們毀了。

十一、你不要說打兩個死人,你現在就是放兩只雞在那裏,讓一群同齡的孩子去捉,看看能不能抓住?雞的本能也知道逃和躲呀,足見當時的恐怖與森煞氛圍了。

周:別的咱就不說了,兩個老師,這麽樣可愛的兩個老師,一群不超過16歲的孩子就能把他們活活的打死?你不要說打兩個死人,你現在就是放兩只雞在那裏,讓一群同齡的孩子去捉,看看能不能抓住?雞的本能也知道逃和躲呀,你打死它得需要多大的力量,足見當時的恐怖與森煞氛圍了。而且這一切,都是在大家眾目睽睽之下進行的,是吧?

這樣的現實,我們應該怎麽來面對?人性有多黑暗?而這個黑暗背後的那種變態社會形態、那種讓惡行加速度的機制、那種畸形的權力結構等,是什麽樣的魔力,給人性之惡的無限制下瀉,提供了如此多的的出口和可能性。而這就足以改變人的基因——就是人如何從“人之所以為人”,到敵人就不是人。

廖:這是非常沈重的一個話題,非常感謝周勍給我們介紹了你的這部片子,你給我們上了一課。給我印象最深的是這個題目——我記不清了。這是對我們中國人敲響了一個警鐘,歷史是不能夠忘記的,記憶是不能夠被抹殺的。即使你當權者全力封殺,那也只能是短暫的,歷史真相最後還是會浮出水面的。

而你的片子對我最深的一個印象,就是你說的——文革並沒有結束,而這一種漠視生命和人性尊嚴的情況,在中國事實上還是在持續著,這是很悲哀的,但是我們希望這個情況還是隨著時間,它會慢慢的改變。你還有什麽話要說?

周:我覺得解決這些問題的方法也簡單,面對這些不堪的歷史,我們每一個人都動手去做,先從身邊做起,讓這些歷史個案,一個一個的恢復,這是將來解決每個歷史問題的證據,也是一個個案追責的一個前提,這是非常重要的。否則,到了歷史有可能給我們提供了反思和清算的關口,我們每個人都說我記不清了,就象我的片子中所表現的這樣,就跟我們現在每天都面對的現狀一樣,我們永遠就失去了整個民族救贖和個人自我救贖的機會。人性就會越來越黑暗,我們作為一個族群和民族來說,就幾乎沒有任何前途可言,這是我的感覺。

廖:非常感謝您,謝謝。

附1:紀錄片《我記不清了》結尾字幕——

1978年12月13日,在中共中央工作會議上,葉劍英宣布,經過兩年七個月的調查,核實“文革”有關數字是:

七百四十五萬人受迫害

四百二十萬人被關押審查

一百七十二萬八千人自殺

高級知識分子死亡達二十萬人

1970年“一打三反”運動,“從重從快”判處死刑的“現行反革命”就有十三萬五千余人

武鬥死亡二十三萬七千人

七百零三萬人傷殘

七萬一千二百個家庭徹底被毀

非正常死亡者至少七百七十三萬人

據不完全統計,全國遭受殘酷迫害的人有一個億,占全國總人數的九分一

冤枉死亡的人數超過兩千萬

損失國民經濟八千億人民幣

而僅在西安 被打死的老師就有:

王 冷 (女)西安37中學教師

王伯恭 西安37中退休教師

白素蓮 (女)西安報恩寺路小學教師

袁玄昭 西安五中教師

韓克樹 西北電訊工程學院院長

韓志穎 西安第五中學校長

史青雲 陜西師範大學第一附屬中學校長

黃國璋 陜西師範大學地理系教授

範雪茵(女)陜西師範大學英語系講師

彭 康 西安交大校長

……

附2:紀錄片《我記不清了》被打死兩位老師的病例,61歲的王伯恭老師,是黃埔四期的和林彪同班同學,而36歲的王冷則是上過華北軍政大學的左翼青年——

1,醫院病歷證明

一、關於王冷同志病情摘要

患者王冷,女性,三十六歲,三十七中語文教員,於一九六六年八三十一日下午二時入院至一九六六年九月二日上午七時五十二分死亡;共住院兩天。

據陪送的紅衛兵馬桂江、張鋒述:於五小時前在鬥爭會上被同學 亂拳擊傷頭部及全身。後由金濤補充:為拳打腳踢致全身受傷,約半小時被拉出來,不久即昏迷。兩小時後仍不醒,遂於傷後三小時半以“急性心臟病”電話請內科醫生出診,發現為外傷而無心臟病。急救後接回本院。至九月一日淩晨一時半區委王森記同志口述:患者當時除拳打肚子踢外,還有木板、掃帚打傷,有人還用鐵棍打過兩下,第一下鐵棍打彎,第二下又打直。頭部被人用腳踢過(穿皮鞋)踢後該人腳部腫脹,跛行。

入院時查體,見患者深昏迷,潮式呼吸,頭髮已被剃掉,頭皮廣泛水腫,並有大片帽狀腱膜下血腫,頭部有多數散在紫色斑塊。兩眼臉青紫腫脹,面部腫脹,雙頰有片狀皮 下出血。全身除胸膚外,遍布大小不等的片狀及斑塊狀皮下出血,以雙臀、雙上臀為嚴重。雙臀腫脹呈紫紅色,夾雜以條索狀紫色傷痕。雙膝雙足背有皮膚擦傷數處。腰穿壓力高達四百毫米水柱,腦脊腋呈血性。

入院時診斷:

1.重型顱腦損傷(腦挫傷帽狀腱腺下血腫)。

2.全身多發性軟組織挫傷。

3.雙膝及腳背皮膚擦傷。

入院後治療經過:入院後經脫水、輸血及對癥救治,病情一度稍有緩解。急請第四軍醫大學一醫院神經外科易聲禹醫師會診,會診後對診斷及處理均無更變。會診中呼吸停止,遂器管插人工呼吸,加速輸血,再給予脫水藥物及其他對癥急救藥物救治,一小時後呼吸恢覆,至九月一日上午五時許,第二次呼吸停止,經急救四十分鐘再次恢復。但不久,於上午七時許,第三次呼吸停止,雖經過輸血、脫水藥物,呼吸興奮劑,正腎上膜素等對癥急救無效。終於九二日上午七時五十二分心跳停止死亡。

死亡原因:

廣泛腦挫傷,致嚴重腦水腫不能緩解,最後呼吸循環中樞性衰 竭死亡。其次,全身軟組織廣泛挫傷,組織分解吸收中毒亦為一次主要原因。

西安醫學院第一附屬醫院住院部

(蓋章)

一九六六年十二月

2,死亡診斷證明書

填發日期:66年9月7日

(一)死者姓名:王伯恭 性別:男 年齡: 籍貫: 出生日期: 年 月 日

住址(詳填):西安市37中 職業:教師 結婚 未婚

死亡地點:西安醫學院第一附屬醫院。

死亡日期:1966年9月7日下午1點。

埋葬地點:

(二)主要的癥狀及診治過程:

系腦部外傷、多發性肋骨骨折,血氣胸並伴肺部感染,高血壓,經住院多方治療無效,呼吸循環衰竭死亡。

(三)死亡原因(按規定填寫) 醫師(中醫師)開業 證號:

呼吸循環衰竭。

醫師(中醫師)蓋章:郭知國

醫師住址:西安醫學院第一附屬醫院。

此聯交死者家屬 赴所在區公安派出所辦理戶口註銷手續。